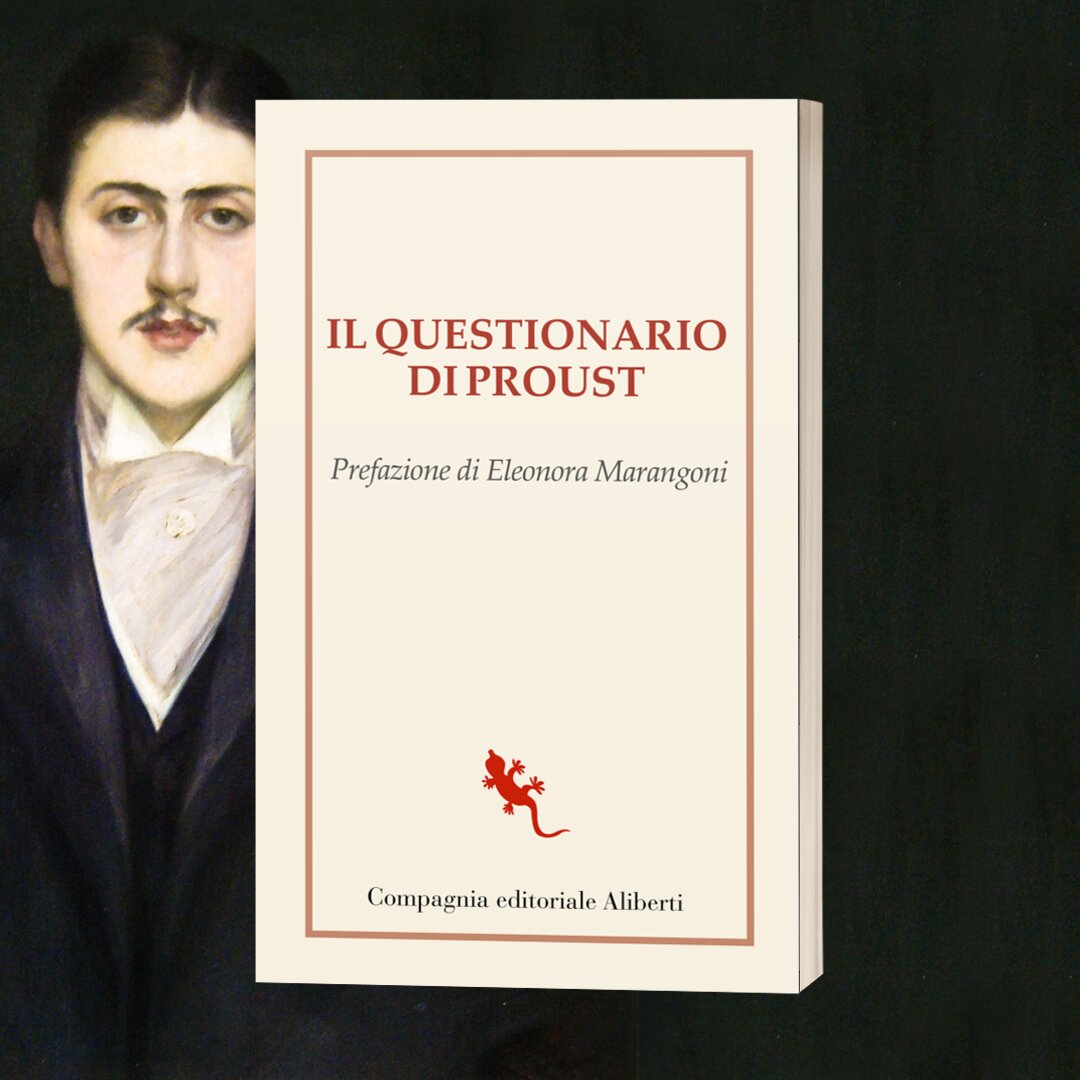

Prefazione a Il questionario di Proust Il questionario di Proust non l’ha inventato Marcel Proust. Era un gioco piuttosto popolare in epoca vittoriana tra i giovani rampolli della buona società. Nato in Inghilterra, si diffuse presto anche in Francia, e la sua moda durò fino alla fine dell’Ottocento. Lo si trovava in degli album rilegati chiamati Confessions, il cui sottotitolo era: An Album to Record Thoughts, Feelings, & co. Antesignani di quelli che oggi vengono chiamati slam books, questi album erano dei taccuini che gli adolescenti compilavano e facevano girare tra amici e parenti per scambiarsi segreti, opinioni, aneddoti e gossip; servivano a conoscersi meglio, a svelare e scoprire lati intimi, buffi o eccentrici delle persone con cui si passava del tempo. Proust non fu certo l’unica celebrità a cimentarsi nel gioco delle confessions, né tantomeno la prima. Quasi vent’anni prima di lui, ad esempio, interrogato da Laura e Jenny Marx (le figlie di Karl), Friedrich Engels aveva indicato alla voce “Idea di felicità” «uno Château Margaux del 1848» e alla voce “Idea di miseria” «andare dal dentista». Era il 1868; tra il 1865 e il 1866 lo stesso Marx, sempre su richiesta delle figlie, aveva risposto al questionario tre volte (colore preferito: «il rosso», vizio verso il quale provava più indulgenza: «l’ingenuità», la sua idea di miseria: «la sottomissione»). Nel 1877 Oscar Wilde, ai tempi studente al Magdalene College di Oxford, alla voce “Autore preferito” indicherà «Saffo», e alla voce “Caratteristica principale del mio carattere” annoterà «una disordinata autostima». Dieci anni dopo, ecco arrivare le risposte del giovane Proust. A quanto pare anche lui, come Marx, al questionario rispose tre volte. La prima il 25 giugno del 1887, quando aveva quindici anni. L’album – una versione tradotta dell’originale – si chiamava Mes confidences, e conteneva domande in francese. Questo primo lotto di risposte è stato l’ultimo a essere stato rivenuto: l’ha scoperto nel 2018 il libraio parigino Laurent Coulet nella collezione di un privato. Presentato al Salon du livre rare et de l’objet d’art al Grand Palais, e riprodotto in queste pagine, l’album è pieno di risposte argute, ineffabili, spesso e volentieri dal tono volutamente evasivo. Formidabile la replica alla domanda su quale sia la sua “idea di felicità terrena”: Proust dice che risponderebbe volentieri, ma che non ama «faire des phrases», formulare frasi a effetto. Nell’insieme, in questa prima versione del questionario evita di rispondere direttamente, sembra in qualche modo prendersi gioco del gioco in sé, non abbandonarsi a delle vere confidenze. Un secondo giro arriva qualche mese dopo, a settembre dello stesso anno, quando Proust ormai ha compiuto sedici anni (era nato a luglio). Stavolta l’album è in inglese, e le risposte sono in francese. Questa edizione di Confessions apparteneva a una cara amica di Proust, Antoniette Faure, figlia di Félix Faure, futuro presidente della Repubblica. L’album proveniva dalla libreria inglese di rue de Rivoli, Galignani (che esiste ancora oggi ed è una delle più belle librerie della città), e pare che Proust lo compilò in occasione del compleanno di Antoniette, insieme agli invitati alla festa. Sarà il figlio di Antoniette, André Berge, a ritrovarlo molti anni dopo in un cassetto della vecchia casa di famiglia, in seguito alla morte di sua madre: era il 1924, di lì a poco le risposte verranno pubblicate ed è così che, come vedremo, questo passatempo tra ragazzi inizierà a trasformarsi nel format editoriale che tutti conoscono (e che tutti collegano a Marcel Proust). Il terzo turno di risposte risale al 1893. Abbastanza misteriosa l’origine di questo questionario (chi gli abbia chiesto di compilarlo, in quale circostanza): sappiamo però che Proust all’epoca aveva ventidue anni, e che in cima alla pagina, a mo’ di intestazione, scrisse: «Marcel Proust par lui-même», quasi come se ormai, in qualche modo, avesse intuito le potenzialità iconiche del gioco a cui si prestava per l’ennesima volta. Proust a quei tempi non era ancora il Proust della Recherche, ma si preparava a diventarlo. Mondano già da qualche anno, aveva da poco fatto il suo ingresso nell’alta società grazie al dandy Robert de Montesquiou (uno dei modelli di Charles Swann), e il pittore Jacques-Émile Blanche lo aveva appena ritratto nel celebre dipinto con orchidea bianca all’occhiello (oggi conservato al Musée d’Orsay). Scriveva racconti, collaborava con «Le Banquet» e «La Revue blanche» ma non aveva ancora pubblicato un libro (Les plaisirs et les jours, la sua prima raccolta di testi, illustrata da Madeleine Lemaire, pittrice e animatrice di uno dei salotti più in voga della città, uscirà nel 1896, mentre per Du côté de chez Swann, primo volume della Recherche, bisognerà aspettare il 1913). Naturalmente per ogni proustiano è una delizia poter confrontare le risposte ai tre questionari. Cercare Proust tra le righe, capire o supporre come i suoi gusti, le sue opinioni sul mondo si siano evoluti nel corso degli anni; rintracciare i punti fermi (l’ironia, una certa mammonaggine, una buffa falsa modestia, il bisogno di sentirsi amato, ad esempio, sembrano accompagnarlo sempre); intuire come fosse potuto passare da Meissonnier a Leonardo e Rembrandt in pittura, da Mozart a Beethoven in musica, da Musset a Baudelaire in poesia, da George Sand a Pierre Loti in prosa. Dispiace, altrettanto ovviamente, non poter disporre di una versione della maturità, di un questionario di Proust dopo che Proust era diventato effettivamente Proust, aveva iniziato a scrivere sul serio, rinunciato a vivere, conosciuto la gloria e la sconfitta, la fama e l’alienazione, la stanza chiusa e il mondo. Tuttavia, salvo nuovi ritrovamenti in mobili polverosi (da non escludersi, visto che, dai tempi del Jean Santeuil, che venne scoperto in un baule all’inizio degli anni Cinquanta da Bernard de Fallois, Proust e i mobili polverosi sembrano avere in serbo diverse sorprese) le versioni del questionario sono soltanto queste tre. Quello che rimane stupefacente è appunto il fatto che questo gioco a cui l’autore della Recherche si è prestato, ma che probabilmente non teneva in minimo conto (Proust non ne parla mai nella sua opera, e nemmeno nelle sue lettere, non sembra essere stato in alcun modo segnato da questo divertissement) sia diventato il suo gioco, il suo questionario, abbia contribuito a tenere vivo in questi anni il suo nome nel mondo. Com’è potuto accadere? Dopo il ritrovamento di Berge, e una prima pubblicazione sulla rivista «Les Cahiers du mois» nel 1924, le risposte vennero citate da André Maurois nel libro Alla ricerca di Marcel Proust. Fu proprio Maurois a chiamarle, per la prima volta, “questionario”, e fu lui stesso a suggerire a Léonce Paillard, editore delle riviste «Biblio» e «Livres de France», di usare queste domande per intervistare gli autori contemporanei pubblicati su queste riviste. È il 1952: è allora che nasce ufficialmente il Questionnaire Marcel Proust. Nel 1969, Albin Michel pubblica l’antologia Cento scrittori francesi rispondono al Questionario Marcel Proust e, sempre nel corso degli anni Sessanta, un Questionnaire de Proust inizia a essere pubblicato su «L’Express» e «Le Point». Anche in Germania, negli anni Ottanta, si diffonde una versione tedesca sul quotidiano «Frankfurter Allgemeine». Gli anni Novanta segnano la definitiva consacrazione del gioco, che nel frattempo non si chiama più Questionario di Marcel Proust, ma Questionario di Proust tout court: in America, a partire dal 1994, diventa una rubrica mensile di «Vanity Fair»; i presentatori Bernard Pivot in Francia e James Lipton negli USA lo introducono nei rispettivi show televisivi per intervistare le celebrità che ospitano. Ecco che il gioco inventato da un editore inglese che nessuno conosce diventa il questionario del grande scrittore francese che tutti dicono di aver letto. E da reperto curioso si trasforma in prestigioso feticcio da collezionisti: il secondo questionario, quello dell’album appartenuto ad Antoniette Faure, nel 2003 è stato acquistato da Laurent Gerbi, il proprietario della marca di abbigliamento francese Gerard Darel, per centoventimila euro. Quello stesso giorno, nella sala d’aste di Drouot, si vendevano diciotto pagine manuscrites de La prigioniera. Furono acquistate anche quelle, ma a “solo” trentottomila euro. Insomma, il questionario di Proust ha finito per valere ancora più che un testo di Proust. Chissà cosa ne penserebbe lui. Forse la cosa lo divertirebbe. Certo è che, nel corso degli anni, a forza di vederlo riproposto in salse, versioni, lingue differenti, il questionario è diventato per tutti noi un piccolo ma significativo strumento di osservazione. È un trucco per spiare nella testa delle persone che conosciamo o che vorremmo conoscere, per portarci a casa un po’ delle loro vite, dei loro pensieri sulla vita e sul mondo. Un monumento internazionale al potere dell’autoanalisi e dell’immaginazione. Una lente originale e sempre nuova attraverso cui guardare quello che ci sta intorno. Un’indagine sull’umano che ricomincia ogni volta dove l’abbiamo lasciata. E allora forse un po’ di Proust ci è finito davvero, in quelle righe. In qualche modo, ormai, il malinteso non importa più: il questionario tiene in vita Proust, e viceversa, e di quel genitivo sbagliato ormai non dobbiamo far altro che sorridere e rallegrarci. Eleonora Marangoni

Non è Proust. Anzi, è Proust

Non è Proust. Anzi, è Proust

2024-10-18 15:42

2024-10-18 15:42

Array( [87500] => Array ( [author_name] => Donato Zoppo [author_description] => (Salerno, 1975) scrive per i magazine «audioreview» e «Jam», dal 2006 al 2023 ha condotto il radio show Rock City Nights, dal 2005 dirige l’ufficio stampa Synpress44, con cui si occupa di comunicazione per musica e spettacoli. Ha scritto su Beatles, Lucio Battisti, pfm e tanti altri, diventando uno dei saggisti musicali più stimati in Italia. Per Compagnia editoriale Aliberti ha pubblicato "Lucio Battisti. Scrivi il tuo nome su qualcosa che vale" (2023) e "CSI. È stato un tempo il mondo" (2024). [slug] => donato-zoppo ) [87605] => Array ( [author_name] => Daniele Benati [author_description] => Daniele Benati è di Reggio Emilia e ha insegnato per parecchi anni all'estero. Ha tradotto opere di scrittori irlandesi e americani.; e, assieme a Gianni Celati, l'antologia "Storie di solitari americani" (Rizzoli 2006). Con Ermanno Cavazzoni ha curato la "Piccola Antologia in lingua italiana", di Raffaelo Baldini (Quodiblet 2018). Ha scritto: "Silenzio in Emilia" (Feltrinelli 2004, Quodiblet 2018); "Cani dell'Inferno" (Feltrinelli 2004, Quodiblet 2018; e, assieme a Paolo Nori, "Baltica Nove" (Laterza 2008). Con Aliberti ha pubblicato "Opere complete di Learco Pignagnoli" (2006) e la prima edizione di "Un altro che non ero io" (2007). [slug] => daniele-benati ) [87606] => Array ( [author_name] => Francesco Aliberti [author_description] => Nato a Sassuolo, editore e giornalista, vive e lavora fra Novellara e Roma. Si è laureato in Italianistica con Ezio Raimondi con una tesi su Pasolini lettore di Longhi. Ha pubblicato con Roberto Villa Pasolini a scuola. È coautore con Vauro Senesi del libro Lo straccio rosso, prefazione di Luciano Canfora (2020). [slug] => francesco-aliberti ) [87607] => Array ( [author_name] => Tullio Solenghi [author_description] => Tullio Alberto Gianfranco Solenghi, noto più semplicemente come Tullio Solenghi, (Genova, 21 marzo 1948) è un attore, comico, imitatore, personaggio televisivo e regista teatrale italiano. [slug] => tullio-solenghi ) [87608] => Array ( [author_name] => Franco Locatelli [author_description] => Franco Locatelli (Bergamo, 3 luglio 1960) è Professore Ordinario di Pediatria - Università “La Sapienza”, Roma, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. [slug] => franco-locatelli ) [87609] => Array ( [author_name] => Vito Mancuso [author_description] => Vito Mancuso è un teologo italiano. È stato docente di teologia presso la Facoltà di filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Dal 2013 al 2014 è stato docente di "Storia delle Dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova. [slug] => vito-mancuso ) [87610] => Array ( [author_name] => Luca Telese [author_description] => Giornalista, saggista, opinionista, autore e conduttore televisivo e radiofonico, ha scritto per «il Giornale», «il Fatto Quotidiano», «Pubblico Giornale», «Vanity Fair», «Panorama». Fra i suoi libri editoriali ricordiamo Cuori neri, Qualcuno era comunista e La scorta di Enrico. [slug] => luca-telese ) [87611] => Array ( [author_name] => Giulia Guasti [author_description] => [slug] => giulia-guasti ) [87612] => Array ( [author_name] => Erri De Luca [author_description] => Scrittore e poeta, esordisce con il suo primo romanzo, "Non ora, non qui", tradotto in francese, spagnolo, inglese e 30 altre lingue. Tra il 1994 e il 2014 ha ricevuto il premio France Culture per Aceto, arcobaleno, il Premio Laure Bataillon per Tre cavalli, il Prix Femina étranger per Montedidio,Il Premio Petrarca in Germania, Le Prix Europeen de la Literature a Strasburgo, il premio Leteo in Spagna il Premio Jean Monnet in Francia. Il critico letterario del «Corriere della Sera» Giorgio De Rienzo in un articolo del 2009 lo ha definito “scrittore d’Italia del decennio”. Ha scritto anche di montagna, della quale si è più volte definito un grande amante. È conosciuto nel mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva. "La natura esposta" (Feltrinelli) è il suo ultimo romanzo. [slug] => erri-de-luca ) [87613] => Array ( [author_name] => Eleonora Marangoni [author_description] => [slug] => eleonora-marangoni ) [87614] => Array ( [author_name] => Luciano Canfora [author_description] => Luciano Canfora è un filologo classico, grecista, storico e saggista italiano. [slug] => luciano-canfora ) [87615] => Array ( [author_name] => Rodrigo D'Erasmo [author_description] => Rodrigo D'Erasmo è un violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista brasiliano naturalizzato italiano. [slug] => rodrigo-derasmo ) [87616] => Array ( [author_name] => Valerio Massimo Manfredi [author_description] => Valerio Massimo Manfredi, archeologo di formazione, è uno degli scrittori italiani più letti e amati nel mondo. È anche sceneggiatore per il cinema e conduttore televisivo. Per la Compagnia editoriale Aliberti, con L’oste dell’ultima ora (2013), ha inaugurato la collana Wingsbert House dedicata ai grandi narratori di ieri e di oggi che raccontano il vino, le sue storie, la sua filosofia. Per Mondadori è autore, fra gli altri, dei romanzi storici Teutoburgo, Il mio nome è Nessuno. La trilogia, Lo scudo di Talos, Aléxandros. La trilogia, Idi di Marzo. [slug] => valerio-massimo-manfredi ) [87617] => Array ( [author_name] => Federico Guglielmi [author_description] => [slug] => federico-guglielmi ) [87618] => Array ( [author_name] => Enrico Bellavia [author_description] => Enrico Bellavia, giornalista palermitano, in attività dal 1985, ha lavorato a Palermo e a Roma. Da gennaio 2021 è caporedattore centrale dell'Espresso. Ha pubblicato diversi libri e collaborato a documentari sul tema delle mafie. [slug] => enrico-bellavia ) [87619] => Array ( [author_name] => Giovanni Lindo Ferretti [author_description] => (Cerreto Alpi, 1953), già CCCP-Fedeli alla linea, CSI, PGR. Oggi libero cantore. Ha pubblicato Reduce, Bella gente d’Appennino, Barbarico e Non invano. [slug] => giovanni-lindo-ferretti )) no author 87262

Il questionario di Proust non l’ha inventato Marcel Proust. Era un gioco piuttosto popolare in epoca vittoriana tra i giovani rampolli della buona società.

Lorem Ipsum dolor sit amet

Il Giornale dei Libri

Dorso digitale e cartaceo de «Il Mancino», testata registrata presso il Tribunale di Reggio Emilia 3/2016.

Direttore Francesco Aliberti - Condirettore Alessandro Di Nuzzo

"Seguici per scoprire nuove curiosità sul mondo dei libri".