*Un colloquio tra CCCP, Battiato, Buddha e Silvio D’Arzo. In esclusiva su ilgiornaledeilibri.it*

Il ritorno dei CSI, il desiderio di morire sul palco, il vecchio e il nuovo pubblico dei CCCP, Battiato e Buddha, il suo paese e l’amore per la grande scrittura di Silvio D’Arzo. Un colloquio cattolico montano.

Casa d’altri: una chiacchierata con Giovanni Lindo Ferretti

Di Donato Zoppo

Per capire profondamente un artista non basta conoscerne l’opera. Serve del tempo, da impiegare con curiosità e pazienza, in uno spazio. Il suo spazio. Se poi l’artista a questo spazio è legato, connesso, osmotico, proprio come Giovanni Lindo Ferretti, allora l’itinerario di scoperta è facilitato. Avevo incontrato Giovanni nei suoi luoghi – un perimetro montano, longobardo, pietroso e autunnale – un anno fa, poco prima di chiudere il mio libro su Ko de mondo dei CSI. L’ho ritrovato a un anno e mezzo da quella chiacchierata durante un tiepido weekend di metà ottobre, a un paio di mesi dalla fine del tour Ultima Chiamata dei CCCP. Stavolta sono salito al Cerreto non per parlare di musica – difficile, infatti non ci si riuscirà – ma per ragionare con Giovanni su una freschissima uscita letteraria, a lui cara non solo per la prefazione che ha firmato ma anche per motivi letterari e privati. Ci sono andato con quella accorta e silenziosa andatura di chi entra in casa d’altri. Titolo, guarda caso, mai così eloquente.

Aliberti ha da poco pubblicato Casa d'altri e altri racconti di Silvio D'Arzo (pseudonimo di Ezio Comparoni, parente di Giovanni da parte paterna), una rinnovata edizione del racconto “perfetto” secondo Montale, uscito postumo nel 1953, aperta da una sentita prefazione di Ferretti, che del grande e sfortunato scrittore è stato compaesano, studioso e ammiratore. La notizia sarebbe questa, se in concomitanza con l’uscita del libro Giovanni non avesse dichiarato ad Andrea Scanzi, all’incontro di presentazione a Rubiera lo scorso 5 ottobre, la sua piena disponibilità alla tanto attesa reunion dei CSI. Inevitabile partire da qui.

Il 30 luglio a Taormina è finito un ciclo, dopo l’ultimo concerto sono finiti davvero i CCCP. Come ti troviamo?

In gran forma! Questi ultimi sette concerti sono stati davvero molto belli, molto diversi dai precedenti, me li sono goduti molto.

Perché diversi?

Sono salito sereno sul palco, sono sceso esausto ma rigenerato, mi hanno fatto bene. Ho cambiato l’ordine dei pensieri, è tutto molto diverso da prima di Ultima Chiamata. Quando è ricominciata la storia dei CCCP ci sono entrato un pochino alla volta, prima dicendo no poi pian piano sì, poi ho avuto un infarto e un po’ di problemi, invece per questi ultimi concerti sono stato costretto a fare dei pensieri molto diversi rispetto a quelli degli ultimi anni. Anche il fatto che non ci sia più Francesco [lo zio, scomparso lo scorso 10 aprile, Ndr] ha fatto sì che mi ritrovassi senza impegni, senza doveri, infatti ogni tanto mi sembra di essere un po’ a Fellegara, solo che allora avevo 27 anni e ora ne ho 72 [ride, Ndr]…

È un momento di trasformazione…

Sì, sull’orlo del sepolcro… Però è una trasformazione a tutti gli effetti, ma poco importa se restano pochi istanti o interi anni, d’altronde Francesco è morto a 99 anni, mia nonna Maddalena a 102, io sono sempre stato un po’ malato e in questa casa i malati reggono a lungo mentre i sani vanno via veloci.

E sembra che tu sia su una buona nuova onda.

Avevo deciso da anni di chiudere qualsiasi dimensione pubblica, ma non ci sono mai riuscito: scrivevo un libro e pensavo che sarebbe stato l’ultimo, poi dopo l’uscita del fumetto Tanno ho pensato che avrei chiuso, poi ci sono stati gli ultimi concerti, così dopo Taormina sono tornato e mi sono barricato in casa, anche perché qui in agosto c’è sempre tanta di quella gente. Pensa che uscivo di notte, di nascosto, senza farmi vedere dai parenti... Non ho neanche tagliato l’erba nell’aia, nel piccolo orto, ho lasciato tutto incolto per segnare il lutto. Nulla di strano: sono stato in casa, ho rimesso a posto i libri, ho riaperto i bauli dove avevo lasciato le cose dei cavalli del teatro barbarico. Così ai primi di settembre, quando ho ricominciato a vivere, ho deciso che in realtà voglio morire sul palco.

Il ritorno dei CSI è legato a questo desiderio?

Come ho detto, se i CSI ci stanno non ho nessun motivo per dire di no: anzi ci sto molto volentieri. Bisogna pensare e organizzare tutto, non ho ancora firmato nessun contratto, ma è come se lo avessi fatto. Non solo, ho ritirato fuori Moltitudine in cadenza, percuotendo, lo spettacolo che avevo portato l’anno scorso al Teatro Olimpico: ho avuto tante richieste così ho deciso che lo rifarò in primavera, ci sto rimettendo mano. All’Olimpico era perfetto: io, Simone Beneventi, il teschio di Tancredi e ne avanzava. Ma non tutti i teatri hanno una personalità così forte e rischierei di perdermi sul palcoscenico, allora avrò anche un luciaio e Luca Rossi, rimaneggerò lo spettacolo per portarlo in giro in posti diversi per una decina o quindicina di serate. La vita rimane abbastanza imprevedibile, devo rigirare un po’ di cose…

CCCP ha avuto un senso, storico e artistico, sia nel passato che nell’Ultima Chiamata.

Stessa cosa per il tuo spettacolo. Invece il senso del ritorno dei CSI?

È più complicato riportare sul palco i CSI. Se anni fa avessi dovuto pensare a una reunion, avrei detto che sarebbe stato molto più facile riportare i CSI che i CCCP, perché eravamo diventati vecchi, Fatur non era più Fatur, e cose del genere. Invece è stato facilissimo. Non è cambiato niente, o meglio: Fatur allora era un bronzo di Riace, ora è un Buddha di giada, ma da quel Buddha sono uscite delle cose fantastiche. L’ho trovato molto più affascinante ora! E che dire di Annarella? Vedere la bellezza di una Benemerita Soubrette di una certa età è stato veramente affascinante, molto più forte…

Le cose che pensavo fossero le principali difficoltà si sono rivelate essenziali: con i CSI tutto questo non c’è, c’è il piacere della musica di per sé. Ognuno di noi ha i suoi problemi, e il mio problema con i CSI è solo la scaletta: con quale canzone comincio, come proseguo e come finisco. Non ho altri problemi!

Forse tu sei quello che ne ha di meno…

È così. Avevo paura che Massimo Zamboni fosse quello con più problemi e che potesse dire di no, così ne abbiamo parlato a lungo. Effettivamente è quello con più problemi, ma non ha detto di no! Non ce la farà a dire di no: CSI è un pezzo della nostra vita.

Altri problemi non ne ho, sono estremamente privilegiato su quel palco anche perché i CSI hanno allevato una voce femminile, Ginevra: all’inizio faceva solo “A A A” [canticchia, Ndr], alla fine io cantavo guardando il suo labiale. Potrei salire sul palco senza fare neanche una prova, mi basta guardare il labiale di Ginevra. Quando ho finito di cantare nei CSI per anni ho continuato a cantare sentendo dentro di me la sua voce. Sentivo la sua voce nella mia, pensa… per me sarebbe facile, per loro no. Penso a Massimo e lo capisco: con i CCCP quando attacca la chitarra all’amplificatore viene fuori subito il suono dei CCCP, nei CSI deve ricostruirlo, perché era un muro di suono. È vero che ci vorrebbe poco, ma bisogna farlo e poi bisogna rapportarsi a Maroccolo, Magnelli e Canali, che avevano tempi molto diversi. Mi auguro di rivederci sul palco.

Inutile dire che ce lo auguriamo anche noi…

Ma sai, alla fine ho anche accettato il fatto che c’è una moltitudine di gente che trova dei veri e propri benefici nell’ascoltarci. È molto più numerosa di quella che ha voluto i CCCP. È vero che un ritorno contiene anche delle parti nostalgiche e passatiste, ma i concerti sono un fenomeno strano, sono il presente: c’è un gran bisogno di trovare un momento nel presente.

Però da quello che dici non emerge il bisogno di nuove canzoni, di nuova musica…

Per quanto mi riguarda, assolutamente no.

Capisco Maroccolo, che ha voglia di cose nuove, ma gliel’ho detto che sono perversioni musicali! Ognuno ha le sue, sia chiaro. Ne abbiamo anche parlato, ma non è per i CSI.

Perché no?

[pensa molto attentamente, Ndr] No.

Il motivo per cui io vorrei risentire i CSI è per risentire quelle 15 o 20 canzoni. Se propongono canzoni nuove non mi interessano: io non ascolto musica nuova. Anzi, io non ascolto proprio la musica. E comunque se qualcuno di noi ha voglia di fare musica se la deve fare per conto proprio, inutile mettere in ballo i CSI.

Questo è valso anche per i CCCP, che non hanno prodotto nuova musica.

Certo, e i CCCP non lo hanno neanche mai pensato! Non ci è neanche venuto in mente di scrivere nuova musica. Sicuramente abbiamo ritrovato cose che avevamo dimenticato, che io non ricordavo neanche più, cose del passato.

È stata una bella sensazione riconnettersi con quella storia?

È stato complicato, piacevole e interessante. La cosa è molto complessa, ritrovare che i CCCP avevano ancora un senso essendo ora l’opposto di ciò che eravamo all’epoca. Io sul palco stavo fermo, Zamboni è inamovibile, ciondolava allora e ciondola adesso. Fatur, Annarella e io siamo cambiati in maniera inverosimile, ma siamo risaliti sul palco senza trucchi, senza lifting o palestra, io vestito come quando vado in stalla, loro come quando fanno le loro cose.

Comunque sia i CCCP che i CSI hanno fatto musica, quando c’è la musica non c’è il passato ma il presente. Quando recito l’Ave Maria in latino non lo faccio perché sono un passatista, ma perché la recito in questo momento, la recito ora: è ora. Musica e preghiera sono molto simili, così come quando recito un’Ave Maria in latino non sono nostalgico, la stessa cosa è quando canto le canzoni di un tempo, vale per chi lo fa e per chi lo ascolta.

.jpeg)

Mi interessa molto questo discorso del senso. Nella storia della musica italiana i grandi hanno un senso, un ruolo storico: penso alla dignità letteraria dei testi di De André, alla capacità di Mogol e Battisti di fotografare certi mutamenti nel privato dal '68 a oggi. E i CCCP?

Non è una domanda alla quale voglio rispondere io. Ci sono cose che uno fa e cose che uno spiega e posiziona. Negli ultimi anni, quando ho deciso che non sarei più uscito di casa, ho frequentato un gruppo di giovani filosofi tomisti e sono stato piacevolmente costretto a discutere tante volte del valore delle mie parole. Un conto è scriverle e cantarle, un conto è sezionarle e trovare il loro senso filosofico. Ognuno fa il suo mestiere.

Però i CCCP hanno avuto una lunga pausa e quando ci si ferma si crea una distanza che è utile per guardare le cose e soppesarle. Da quella distanza si vede che i CCCP sono stati un’operazione culturale trasversale, unica nel suo genere. Ti ritrovi in questo senso?

È vero, sì. Anche il pubblico dei CCCP è unico nel suo genere. Ci ho riflettuto molto. A Bologna quando ho aperto gli occhi sulla piazza è stato proprio evidente. Vale anche per molte altre situazioni ma nel caso dei CCCP è estremizzato: il nostro pubblico è una moltitudine che non è riducibile ad alcunché. Il pubblico dei CCCP è fatto da settori, estrema destra ed estrema sinistra: ci sono le monache e i monaci, i poliziotti e i carabinieri, gli alternativi. Sono tutti visibili, senza camuffarsi, sono quello che sono. Questo mi affascina tantissimo. Abbiamo scoperto un settore di forze dell’ordine nostri fans, ne abbiamo incontrati tanti in quest’ultima tournée, da Bologna a Taormina, una cosa inimmaginabile. Così come era inimmaginabile a metà anni Ottanta aver scoperto che avevamo una parte del pubblico di destra: Zamboni e io eravamo allibiti, si erano presentati e non potevamo fare finta di niente, ma ci mettemmo un po’ per accettarlo.

Ti ha fatto piacere scoprire un pubblico di militari?

Moltissimo, perché anche io sono una moltitudine e non saprei ridurmi a una unità.

Negli anni Ottanta ti avrebbe fatto piacere?

Probabilmente all’epoca non ci avrei neanche creduto. E non ci avrebbero creduto neanche loro.

Quando nel 2022 è uscito il mio libro Óra ho fatto una sola presentazione, alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Una meraviglia, non potevo avere un posto migliore. Lì ci sono dodici monaci, e più della metà sono fan dei CCCP! A quel tempo, nessuno di loro avrebbe mai pensato che sarebbe diventato un domenicano…

Un mio vecchio amico, a sua volta amico di un vecchio senatore democristiano amico del Presidente della Repubblica, un paio di settimane fa mi ha detto: «Il senatore ti manda i saluti e ti porta anche quelli di un generale degli Alpini che è andato in pensione, per l’occasione ha fatto una festicciola con gli amici e ha ringraziato tutte le cose belle che gli sono successe nella vita, e ha ringraziato anche Ferretti Lindo Giovanni per avergli fatto compagnia in questi ultimi quarant’anni!» La ritengo una cosa importante, è come quando la Merkel nel discorso finale ha scelto una canzone di Nina Hagen! Siamo stati nel mondo reale più di quanto avessimo potuto immaginare all’epoca. Pensavamo di essere molto alternativi e molto estremisti, credo che siamo stati gli unici ad essere cacciati dal Leoncavallo per la musica che facevamo.

Siamo entrati davvero nel lato profondo di questo Paese, me ne sono reso conto a Reggio Emilia. In città non siamo mai stati particolarmente accolti, eravamo qualcosa di marginale, solo due autorità ci amavano: il vecchio sindaco Bonazzi e il vecchio segretario della Camera del Lavoro. Venivano persino ai concerti, erano stupiti ma felici che i CCCP fossero nati a Reggio. All’epoca non si poteva fare finta che noi non ci fossimo ma non eravamo presi in considerazione: invece quando abbiamo allestito la mostra Felicitazioni!, ci siamo resi conto che la città ci ha amato. Per certi versi è stato persino imbarazzante, le persone mi salutavano con affetto nei bar, nelle pasticcerie. Continuo a pensare che la vita sia imprevedibile e contenga tanti misteri.

A proposito di misteri, c’è una cosa che non mi torna in questo rapporto con il pubblico.

Ben trentuno anni fa in A Tratti hai cantato «Non fare di me un idolo, mi brucerò», eppure ancora oggi le tue affermazioni generano scalpore, è come se il pubblico si attendesse sempre qualcosa da te, che tu dica delle cose precise. Come te lo spieghi?

Torna il concetto della moltitudine. Io sono moltitudine, loro sono moltitudine. Io parlo chiaro, il pubblico parla chiaro. Però siamo inconciliabili. Lo dissi allora che non sarei mai stato il leader di riferimento di nessuno. Sono così di cattivo gusto che sono disposto persino a dire le bugie pur di non darti ragione. Io ho parlato chiaro e non lo vivo come un problema. È un dato di fatto, non c’è soluzione. Ci sono dei problemi che non hanno soluzione: Ferretti non sarà mai un portavoce di qualsiasi esigenza che nasca dal suo pubblico. Però è un gioco bello perché è dichiarato. Coloro che si sentono traditi da me mi fanno tenerezza, così come anche io a volte sono tradito da situazioni o cose e mi auguro di farmi anche io tenerezza…

Grazie a Dio si cambia, io sono vivo, sarebbe terribile se oggi fossi la stessa persona del tempo dei CCCP. Il fatto che io riesca, avendo fatto tre capriole su me stesso, a cantare le stesse canzoni con le stesse parole, significa che quelle parole erano ben pensate, erano profonde. Potevano sostenere tante facce di me. Sono pochissime le canzoni che non riesco più a cantare, di alcune non ho proprio più voglia.

Quali?

Live in Pankow. Il senso delle parole, il ritmo, la veemenza del cantato, fanno sì che senta di non poterla più cantare. Parole come «Compagni est europei, uno sforzo ancora» sembrano una presa per il culo oggi. Tutte quelle che abbiamo messo in scaletta avevano una ragione, ma questa no, l’ho detto anche a Zamboni che non ce la facevo proprio. È una combinazione di cose. Mettiamola così: non ho più niente da dire ai compagni est europei!

E cosa non canteresti più in un’ipotetica scaletta CSI?

È la domanda che ho rivolto io a loro: come cominciamo il concerto? con A Tratti o Unità di produzione?

A Tratti fu la prima dei CSI e sarebbe bello cominciare così, concludere cantando “Che la terra è pesante, non si può sollevare” sarebbe una fine che è anche un inizio. Siccome non sono un cantante ma faccio il cantante in un gruppo, è una scelta che deve uscire un po’ da tutti quanti. Non mi vengono in mente canzoni dei CSI che non potrei cantare, mi preme invece la consecuzione della scaletta.

In cosa pensi siano state differenti le parole dei CCCP da quelle dei CSI?

Penso siano state entrambe parole politiche, ma quelle dei CCCP erano uscite fuori urlate, con i CSI era un altro tempo, nel decennio successivo non c’era più l’urgenza di mettere in scena il proprio malessere e il disagio personale. Invece di viverlo in piazza o per le strade lo mettemmo in scena, divenne teatro.

Con i CSI non esisteva proprio più questa necessità: dovevo portare una concatenazione di parole che rifletteva la mia vita dopo i CCCP. Di gran lunga preferisco l’accadere al pensare, preferisco i pensieri che costruisco sull’accadere piuttosto che sul razionale o sentimentale. La storia dei CSI è stata propiziata da ciò che accadde nell’ultimo disco dei CCCP, quando Gianni e gli altri erano musicalmente al servizio dei CCCP, il rapporto era impostato in questo modo, fermo restando che in Epica c’era tanto Maroccolo, o tanto Magnelli o Canali. Fu una bella scuola propiziatoria.

Mi riesce difficile pensare che un uomo di parola e di scrittura come te non abbia voglia di scrivere nuovi testi per i CSI.

Io invece sono proprio contento! Bravo Ferretti, non farti prendere da queste smanie! Lascia perdere… [ride, Ndr]

Il motivo per il quale salgo sul palco dei CSI è che hanno un sacco di belle canzoni. Io che non ascolto mai niente di mio ho dovuto riascoltare tutti i dischi che ho fatto, tutti. Quando sono arrivato al concerto di Alba (La terra, la guerra, una questione privata) sono rimasto allibito. È bellissimo, oltre ogni dimensione. Ho anche ricostruito le premesse disastrose di quel concerto, che grazie al potere della musica si trasformò, ma ciò accade se sei puro di cuore, togli tutte le tue pretese e il concerto si rigira. L’inizio fu un delirio, una cosa disastrosa, così dovemmo azzerare tutto finchè Giovanni Gasparini non sistemò le cose, quando entrò il pubblico fu tutto paradisiaco.

Io torno sul palco per rimettere in scena sette o dieci cerimonie come erano in grado di fare i CSI. Non ho niente da dire e anche se lo avessi mi censurerei. Non lo direi neanche a Zamboni, né a Maroccolo. Forse a Ginevra! Anzi non lo direi nemmeno a lei. Quella è una storia che riguarda altre cose, e le cose nuove non devono saltare fuori da noi. Solo Gianni ne ha voglia, Ginevra non vorrebbe, neanche Canali, e neanche Massimo.

Paura della litigiosità nella band?

Ma no, le liti nel gruppo non mi intimoriscono, anche perché non sono per motivi etici, politici o religiosi, riguardano solo sonorità e orari! Ma con il passare degli anni e dei danni dubito che siano tutti ancora legati a certi modi di fare dei vecchi tempi.

E se Massimo ti chiedesse di fare uno spettacolo in duo? Sarebbe pensabile?

No.

Io ho salvato la mia vita grazie all’incontro con Massimo e per vent’anni (un periodo lunghissimo nella vita di una persona) questo incontro è stato quotidiano, poi siamo arrivati a un punto in cui abbiamo dovuto litigare anche senza motivi. Sia la mia personalità che la sua fiorivano incredibilmente in questo legame, poi è finita: lui aveva bisogno di crescere per conto suo, io per conto mio. Tutto quello che insieme potevamo fare lo abbiamo fatto in maniera fortissima e totalizzante. Quello che potevamo dare insieme lo abbiamo dato. Fa parte di quello che io chiamo accadere, vale più del pensiero: le cose succedono. Le cose vanno così e non le rigiri, perché non ha senso. Quello con lui è un rapporto essenziale della mia vita, ma ha un suo tempo ed è finito. In verità non è finito: non è finito nella stima, nel bene, però mentre prima ognuno di noi accresceva l’altro adesso non è più così.

Con chi ti vedresti sul palco?

A 72 anni non c’è più tempo di fare tante cose, bisogna farne una alla volta. Se oggi dovessi stare sul palco vorrei Simone Beneventi e Luca Rossi: voglio delle percussioni, non l’ho mai fatto. Beneventi è molto più di un percussionista, è un musicista che ha lavorato con Maroccolo, con Magnelli, è cresciuto dall’asilo per fare il musicista arrangiatore. Rossi mi tranquillizza, Beneventi mi destabilizza, questo il motivo.

Hai parlato di accadere. Prima di questa chiacchierata sono accadute tre cose interessanti. Una l’ho notata poco fa, lanciando un’occhiata alla tua libreria. Tra i numerosi volumi ho notato tre B: Berselli, Battiato, Buddha. Non c’è musica in questa casa, ma tanti libri.

Ah se è per questo da tre anni ho smesso anche di leggere! Leggo solo pochissime cose, molto al di sotto di quella che sarebbe la mia volontà. Ferretti, basta: c’è un limite a tutto e dopo i 70 la lettura diventa un fardello. Cosa te ne fai di tutti questi libri? Però non ho smesso di comprarli!

Edmondo Berselli fu una sorpresa, era l’Italia migliore che potesse esserci quando mi affacciai alla dimensione sociale. Ero un bambino cattolico montanaro che divenne estremista di Lotta Continua («Quando con i primi peli le idee impazzano»…) e le prime cose che lessi furono proprio i paginoni dell’«Espresso», mi facevano sentire un grande intellettuale di sinistra: Sartre, spostati che sto arrivando io! Berselli rappresentava un po’ quel mondo lì, ma quando cominciai a giudicare quel mondo insignificante o poco significativo, allora lo conobbi e fu una scoperta a ritroso. Siamo diventati amici negli ultimi anni, prima che si ammalasse: abbiamo fatto una vacanza insieme a Berlino e ci siamo divertiti come dei matti. Sembravamo due adolescenti e ci prendevamo per il culo a vicenda, con sua moglie che faceva da testimone.

Berselli ha dato una delle più belle definizioni di te: Ferretti è nato postumo!

E fui costretto a ripensarmi! Non è passata invano quella frase, glielo dissi: Berselli, noi siamo contemporanei grazie alla Costituzione della Repubblica Italiana, ma io sono ancora legato all’Editto di Rotari, sono fermo ai Longobardi! E questo vale anche per Battiato: come tutte le persone della mia età scoprirlo fu travolgente, come Lucio Battisti.

Una volta mi dicesti che Battisti ti piaceva…

Tante cose mi intrigavano, tipo quelle storie che non sai mai se sono una verità o un mito. Come quando entrarono nel covo delle Brigate Rosse e trovarono tutti i suoi dischi. Ma era ovvio! Voglio dire, anche se fosse falso, era ovvio che ci fossero i suoi Lp. Battisti è stato la musica moderna, per un certo periodo la musica era Battisti. Battiato la stessa cosa. Me lo fecero scoprire i miei amici più “diversi”, i miei referenti musicali. A quel tempo la musica era una cosa seria, era come il cinema: ti serviva a decifrare la realtà e con la musica potevi modificarla. Ora il mondo è cambiato, non è più così.

All’epoca il più estremista dei miei amici musicali mi disse: «Devi ascoltare L’era del cinghiale bianco, con questo disco cambia il giro della musica in Italia». Inizialmente mi aveva lasciato un po’ indifferente, all’epoca avevo visto alcuni suoi concerti, era il periodo in cui non ne perdevo uno, il mio tempo era scandito dalle manifestazioni e dai concerti. Lo avevo visto in tempi precedenti, a Bologna, ma era un ragazzino, timido e intellettuale, portato lì dai Circoli Ottobre di Lotta Continua di cui facevo parte. Immagina un Battiato sperimentale, sconosciuto ai più, che si prese fischi dall’inizio alla fine: oggettivamente faceva delle cose insopportabili, smanettava coi sintetizzatori, però io l’ho ammirato. Ne ammiravo il rigore: aveva tutti contro ed era indifferente, stava tra questo fisico inesistente e i cavi del sintetizzatore. La musica non mi piaceva ma lui mi era piaciuto tantissimo. Ne ho riparlato la scorsa estate proprio con i miei amici di Lotta Continua: non li vedevo da quarant’anni, li ho ritrovati ai concerti dei CCCP e ci siamo rivisti per una festa, che meraviglia. Ora che mi ci fai pensare, avevo visto anche il concerto di Pollution in Piazza Santo Stefano, ma la folgorazione fu nel 1973 con Sulle corde di Aries, un album complicato, però che meraviglia, bellissimo. Quando ascoltai Aria di Rivoluzione pensai che fosse la cosa più bella accaduta alla musica: ai tempi dei CSI Canali e io la cantavamo a cappella, una canzone strepitosa.

Hai avuto modo di conoscerlo meglio, oltre l’aspetto musicale, intendo?

È stato un personaggio molto complesso, quattro spanne sopra di noi, eppure lo avevamo incuriosito e volle conoscerci, ci invitò una sera a cena a Roma, così diventammo amici. Abbiamo cantato a vicenda nei rispettivi dischi, ma eravamo mondi inconciliabili, però era tanta la volontà di fare qualcosa assieme che accadde. Ci siamo voluti molto bene e ne ho voluto tanto anche a Manlio Sgalambro, spesso mi capitava di andare a trovare Franco a casa sua, in via Etnea a Catania. Prima che si ammalasse, per alcuni anni ci siamo molto frequentati. Ci siamo voluti molto bene ma non andavamo d’accordo su niente: litigavamo su tutto! Andavo più d’accordo con Sgalambro: con lui ci siamo anche ubriacati, Battiato neanche beveva!

Franco era un signore mediterraneo, un principe mediorientale, io un montanaro longobardo, però l’empatia umana fa miracoli. Anche una certa spiritualità, benché tra le nostre non ci fossero punti di contatto. A livello assoluto, in termini di anime incarnate, la spiritualità ci legava, ma nel materico eravamo estremamente diversi, tutto quello che lui amava nell’area spirituale io lo tenevo ben lontano, come gli aspetti meditativi. Il mio meditare è diverso dal suo, anche se le strade divine sono parallele io non ho mai usato le preghiere che usava lui e lui non avrebbe usato le mie, c’era una diversità in tal senso, non c’era ragione che fosse diversamente. Anzi, se fossimo stati uguali non saremmo diventati amici: io la gente come Ferretti non la frequenterei mai! Mi basto io e ne avanzo anche…

E la terza B, questo Buddha?

Ieri avevo il mio quadretto del Buddha mongolo tra le mani, sto spostando un po’ di cose. Ogni dieci anni vivo un periodo di fascino estremo per l’Oriente, ma poi ne guarisco per tornare occidentale e settentrionale! Sulla Terra, per come la vedo io, tutto arriva da Oriente: prima di tornare cattolico come sono nato e cresciuto, ho avuto una forte fascinazione per il buddhismo come pensiero, religione, pratica e ritualità, fino a quando ho accettato la differenza rispetto al cattolicesimo, non credo ci possa essere una conciliazione nel materico.

Quando gli uomini tendono troppo allo spirituale, allora credo diventino pericolosi, questo lo dicevo spesso a Battiato. Per il Cristianesimo esiste l’incarnazione: Dio – questa parola impronunciabile – si fa uomo, Buddha invece è l’uomo che arriva al livello più alto possibile. Buddha è l’umanità che sale e si eleva al massimo delle sue possibilità: il Cattolicesimo è Dio che scende al livello più basso delle sue possibilità. Sono due cose assolute e ognuno è quello che deve essere rispetto alla sua storia. Se non pensassi che è avvenuta l’incarnazione, allora l’unica chance sarebbe essere buddhista. Ho una stima immensa per i monaci buddhisti perché bisogna essere tosti per elevarsi senza che qualcosa scenda dall’alto, non è mica roba da poco. Il problema è che il livello massimo di elevazione che l’uomo può produrre in sé stesso è arrivare al vuoto. Bello. Molto bello e molto affascinante. Ma dal punto di vista cattolico è poca soddisfazione.

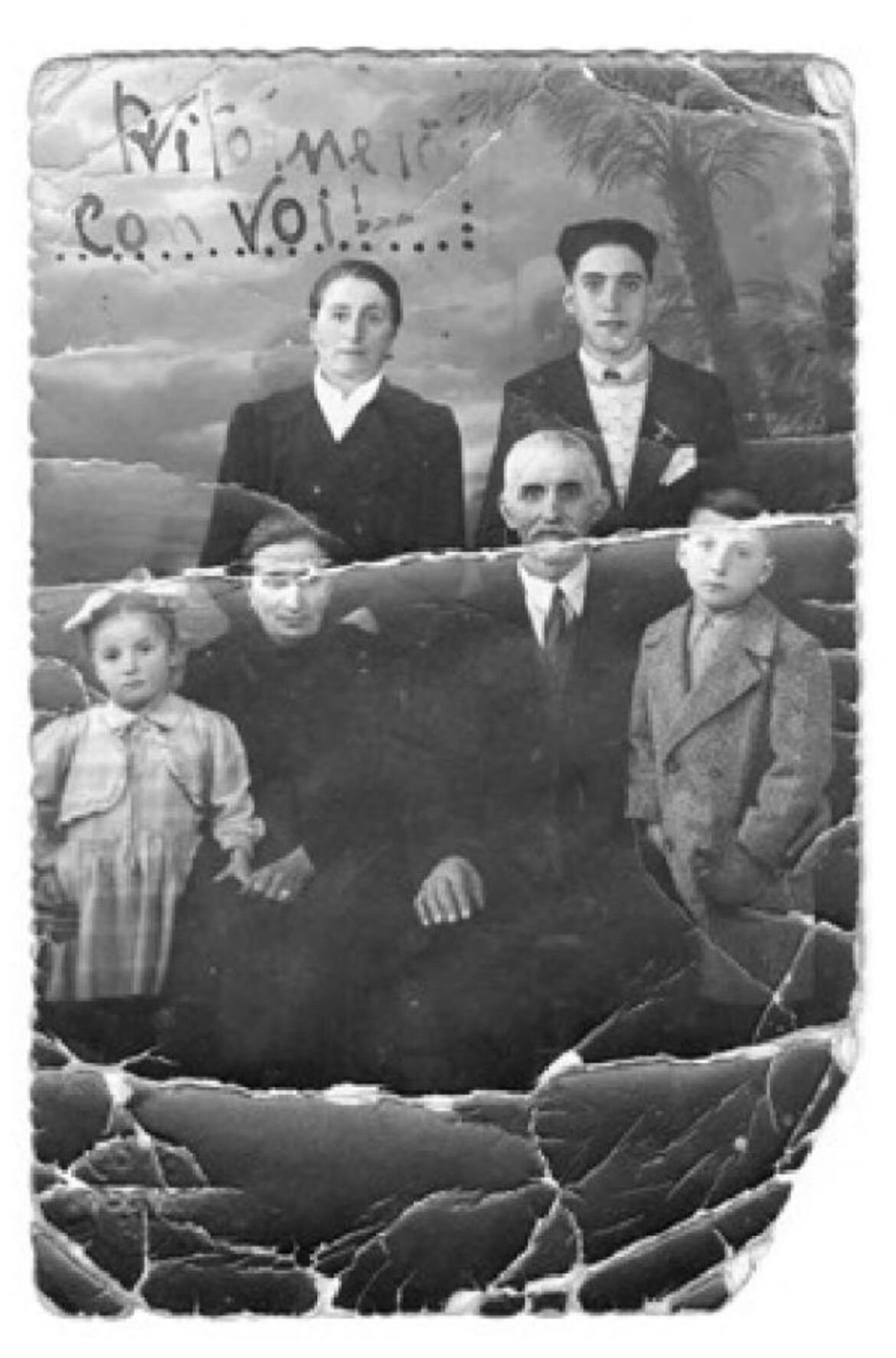

Un accadimento di molta soddisfazione, ed è il secondo pre-intervista, riguarda la memoria. Ieri sera abbiamo dormito a Busana in un b&b pieno di antiche fotografie dei primi del Novecento e la titolare ci ha parlato dell’autore, suo nonno, il fotografo Amanzio Fiorini, una storica e autorevole memoria visiva appenninica. Stavo osservando tutte queste foto con i fondali balneari, con la palma, e mi è venuto in mente che ce n’è una simile nel tuo libro Reduce.

È colui che ha ritratto la tua famiglia…

Certo, fu l’autore di questa fotografia, l’ho cercata quando rimisi a posto casa, volevo farne una gigantografia da mettere all’entrata. Fu lo scatto che la mia famiglia fece fare ad Amanzio da mandare a mio padre Giovanni prima che partisse per la Russia, era già in caserma. Una mattina mia nonna si svegliò e decise di portare la famiglia a Nismozza a fare una foto da lui. Mio papà tenne la foto in tasca durante la guerra, era tutta rovinata ma riuscì a riportarla a casa, aveva anche scritto «Ritornerò con voi».

La storia di Amanzio Fiorini è bellissima, ha fissato un mondo nel momento in cui era ancora medioevale: i suoi fondali erano già liberty! Lui rappresentò la modernità intromessa in un mondo antico. Era un montanaro con la passione per il cambiamento, un orologiaio che faceva il fotografo, aveva capito l’importanza del fare relazione con i soggetti da ritrarre, doveva immortalarne i volti, le facce.

Foto Amanzio Fiorini alla famiglia Ferretti

Il terzo accadimento è avvenuto un’ora fa prima di entrare da te. Siamo arrivati, non abbiamo trovato citofono o campanelli e non sapevamo come fare. Ho provato a scuotere il campanaccio della mucca che hai sulla porta ma niente, poi sono arrivati due tuoi amici a portarti una focaccia e ti hanno chiamato a gran voce! È stato come un tuffo in un clima comunitario antico…

Quello che un tempo era l’ovvio, ossia chiamare a voce la persona in casa, è diventato desueto, impossibile… Di solito si fa un colpo di telefono, ma io non rispondo neanche a quello!

Mi ha colpito questa dimensione serena di un paesino che contrasta, per venire alla novità editoriale che ti riguarda, con il clima mesto, tragico direi, del racconto Casa d’altri. Il tuo Silvio D’Arzo, o meglio il tuo Ezio Comparoni, aveva ritratto un paese scuro, statico, immobile.

Eh no, il problema è molto diverso. Quello che sto per dirti sono pensieri recenti.

Quando Aliberti ha deciso di ristampare Casa d’altri ho scritto volentieri la prefazione, e da quando è uscito l’ho presentato due volte in paese, c’era un sacco di gente. Così ho messo a fuoco qualcosa che non avevo mai messo a fuoco prima, che cambia un po’ tutto.

Nella prefazione ho spiegato perché rimasi così affascinato da Casa d’altri quando lo lessi a diciassette anni. Allora avevo ritrovato il senso della mia infanzia, una dimensione della complessità dello spirito. Ora ho compreso che Casa d’altri è un’opera squisitamente letteraria in cui del Cerreto, in Ezio Comparoni ossia Silvio D’Arzo, c’è solo la mancanza. Lui è uno “sbrancato”, come dice di sé. Guarda il branco, guarda il paese, ma non ha la più pallida idea di che cosa sia. È una costruzione letteraria, come quando Shakespeare decise di posizionare Giulietta e Romeo a Verona. E pensa che nell’ambientare la sua storia a Cerreto, non c’è neanche un paesano: sono tutti estranei. Del Cerreto c’è solo il colore dell’aria alla sera: nient’altro.

Ma tu ti ci riconosci? È un racconto nero, inquietante.

[pensa a lungo, Ndr]. È proprio una casa d’altri. Insomma, lui descrive il paese che non ha mai avuto. Un paese che non ha mai avuto la possibilità di conoscere e che probabilmente ha visto solo nei pochi anni prima di morire, quando stava con Ada Gorini, una bella, ricca, colta e snob ragazza di Reggio Emilia, l’esatto contrario di lui. Io so che loro hanno fatto almeno due viaggi da Reggio fino al passo del Cerreto, ho visto le foto a casa di Ada. Quando scrive: «Sette case addossate, due strade, un cortile che chiamano piazza, uno stagno, un canale e montagna fin quanta ne vuoi», il suo è uno sguardo turistico prima che esistesse il turismo. È davvero incredibile che del paese ci siano solo comparse: le donne che vengono a piangere il morto (che peraltro è ancora una volta una dimensione letteraria, sembra più l’Abruzzo di D’Annunzio che il Cerreto), i pastori con il suono dei campanacci e l’abbaiare dei cani. È lo sguardo su un luogo che non conosci perché sei fuori dal branco, reciso come una piantina dell’orto.

Allora è stata fondamentale, per la comprensione di Casa d’altri, la tua lettura che viene da dentro, dal paese, non da Reggio dove lui visse.

Il paese della mia infanzia è quello che conteneva il tragico della vita. Quello che lui mette in scena è una dimensione letteraria per affrontare il tragico della vita, ma è tutta determinata dalla mancanza. La mancanza di un paese, di una famiglia, degli affetti: non aveva niente.

Il protagonista è un vecchio prete che non è del paese, e che il paese ha distrutto. Il giovane prete che viene da fuori deve ancora farsi distruggere. Il sarto che addirittura parla francese e viaggia da un paese all’altro. La perpetua Melide, uno strano personaggio perché legata al prete, sa tutto, è il social dell’antichità. Poi ci sono figure di sfondo come il branco di ragazzini che fa lo scherzo a Zelinda, oppure le persone del funerale.

Ezio non possiede niente di quanto descritto in Casa d’altri, niente di niente, e alla centesima volta che l’ho letto ho capito. L’unica presenza vera del paese è la vedova, è nelle prime pagine.

Per spiegare com’è la vedova Ezio fa un esempio [si alza e prende il libro, Ndr]: «Vicino al saccone di foglie se ne stava seduta la vedova. Difficilmente si piange quassù: e anche lei rimaneva immobile e fissa come la vecchia del Duomo in città che sta lì ad aspettare il suo soldo». Nessun montanaro al mondo per parlare di una vedova userebbe una similitudine del genere! Per descrivere l’unico personaggio reale del paese Ezio fa un paragone che nessun paesano farebbe. Lui è un cittadino povero e amante della letteratura, sradicato dal suo paese di cui non sa niente, tant’è vero che non fa altro che ripetere che lì non succede niente, ma è quello che pensano il prete, il sarto e tutti quelli di fuori che passano di qua.

Infatti per il prete l’elemento destabilizzante, la novità, è la domanda di Zelinda…

E Zelinda non fa parte del paese! Arriva già vecchia e disgraziata, sull’orlo della miseria assoluta. Miseria economica, spirituale, di relazioni umane. Zelinda è uno dei personaggi di un racconto ambientato in un paese che non è quello reale, ma che con il reale ha in comune l’atmosfera tragica del vivere, che era ben presente. Ed era data da una enorme quantità di disgrazie che succedevano e succedono continuamente, dalla nascita alla morte.

Quando leggo questo libro vedo sempre mia nonna, le quattro donne giù in cucina che sferruzzano guardando fuori e tutti quelli che passano, che conoscono tutte le disgrazie che avvengono anche in giro per il mondo, da Buenos Aires a New York. Altro che non succede mai niente: in questo paese succedono un sacco di cose perché ci sono bestie, mandrie e uomini in giro per il mondo, e le donne gestiscono tutto dal paese. Il paese nel quale, e questa è l’unica cosa che D’Arzo conosceva, l’aria della sera diventa blu e poi viola, si sentono i campanacci e l’abbaiare dei cani.

La domanda che Zelinda vuole porre al prete, che è la chiave di volta del racconto, è come se combaciasse con quella che facevi a tua nonna per saperne di più di questo Comparoni letterato, sfortunato, e parente. Domanda alla quale non c’era risposta…

Non c’è niente da dire: questa era sempre la sua risposta.

Abbiamo scoperto tutto tre anni fa, quando è morta l’ultima donna della casa di Ezio, l’ultima che non voleva che fosse detto nulla di quelle cose. Morta lei, le cose si possono dire. Ma il senso è: sono cose che sono sempre successe, dunque non c’è niente da dire. Molto semplicemente, due donne molto legate tra di loro, anche da vincoli di parentela, si ritrovano entrambe incinte dello stesso uomo, solo che una è la moglie e l’altra no, e quella che non è la moglie (Linda Comparoni) pensa che l’unica soluzione sia sparire, far crescere il figlio Ezio lontano, a Reggio Emilia. La casa ha sempre preferito non parlarne, così nel paese tutti quelli che sapevano hanno sempre accettato e non hanno parlato. Sono cose che capitano, non c’è niente da dire. Mia nonna sapeva, ovviamente, e per questo non c’era niente da dire.

Che grande forza avevano queste donne.

Ma questo era il mondo tradizionale, e quelle donne reggevano il mondo. Sai cosa vuol dire avere in giro per il mondo uomini e bestie? Significa gestire e mantenere i rapporti da qua.

Mio zio Francesco fece il primo viaggio della sua vita a dodici anni, nel 1938, quando mia nonna lo chiamò e gli disse che c’era un problema in casa: doveva andare a cercare il nonno, che era con le bestie a Volterra. Così lo istruì, gli spiegò che doveva andare a piedi al valico a Fivizzano, dove era già andato altre volte, presentarsi e spiegare il motivo del suo arrivo a una famiglia di conoscenti che lo avrebbe ospitato a cena e per la notte, la mattina dopo lo avrebbero accompagnato ad Aulla a prendere il treno, sarebbe dovuto scendere a Ponteginori e da lì prendere la strada per Volterra, dopo cinque o sei chilometri a piedi che avrebbe dovuto cominciare a chiedere in giro dov’era il Ferretti, il pastore del Cerreto, perché doveva tornare a casa. Questo accadeva negli anni Trenta del secolo scorso.

Difficile che Silvio, col suo dolore e la sua distanza, potesse vedere certe cose.

Quando lo Spallanzani venne a fare il giro dell’Appennino alla fine del Settecento, pensava ciò che pensava Silvio D’Arzo, solo che lui sapeva della sua mancanza invece lo Spallanzani quando passò davanti casa mia scrisse che non succedeva niente, ma non aveva idea che questa casa, all’epoca, possedeva un branco di quaranta cavalli sulle balze di Volterra a svernare, tre greggi di quattrocento pecore l’uno in giro per la Maremma, due uomini in America. E le vecchie di casa gestivano il mondo. Era il periodo in cui avevano deciso che non potevano avere solo rapporti con la Toscana ma anche con la Pianura Padana perché il mondo stava andando in quella direzione: avevano una figlia da sposare così combinarono il matrimonio con la famiglia dei Gherardini di casa Ferrari a Cervarezza, fu un matrimonio così positivo che sposarono anche la sorella più piccola. Quando andarono dal notaio a Fivizzano e consegnarono una dote in ducati d’oro, il notaio disse che era rara una somma del genere. Ed era la famiglia di un paese dove secondo lo Spallanzani non succedeva mai niente, e probabilmente erano anche più ricchi di lui, che non poteva neanche immaginare cosa si muoveva in un contesto del genere, in un periodo in cui ogni generazione aveva almeno un giovane in America. Un giovane che andava, tornava, le cose andavano bene o andavano male, in un mondo pieno di accadimenti, e non ci sono disgrazie senza accadimenti. Ma uno sbrancato non vede niente, percepisce solo la dimensione tragica, un intellettuale invece quella politica, pseudosociale.

Ma chi viene da fuori difficilmente può percepire cosa si muove dietro queste mura di pietra. Così come quando si parla di società patriarcale si sottovaluta la centralità della gestione femminile.

È ridicolo. Io faccio parte di un altro mondo, ma è evidente che la dimensione patriarcale presuppone per forza un potere femminile enorme. La società patriarcale è governata dalle donne, altrimenti non c’è, non esiste. Gli uomini sono fuori a lavorare, in giro per il mondo, gli interessi e le case sono gestiti dalle donne; gli uomini sono manodopera, in assoluto. Quando Don Guiscardo, giovane prete, arrivò al Cerreto negli anni Ottanta, disse di non sentirsi pronto, non era preparato: ai suoi occhi il paese sembrava un monastero laico. Tutta la vita quotidiana, che era enorme, era governata dalle campane: l’Ave Maria del mattino, del mezzogiorno e della sera regolavano il mondo, tutto era pieno di cose che non si vedevano, e quando c’era un problema lo risolvevano le vecchie. Solo quando il problema era molto grave le vecchie andavano in canonica.

A proposito di vecchie, la Zelinda del racconto corrisponde a Linda, la mamma di Ezio?

Zelinda è proprio l’immagine della tragedia materiale, umana, spirituale, fatta persona. Linda e Ezio hanno avuto una vita poverissima a Reggio. In un paese non puoi essere così povero perché comunque hai una famiglia e delle relazioni che alleviano questa pena. Mia nonna mi raccontava che per anni ha dato da mangiare a bambini e parenti, anche alla lontana, ai quali le cose erano andate male. Passare dal benestare allo stare male è facilissimo, basta una disgrazia: basta che l’uomo di casa si faccia male, smetta di lavorare, e la famiglia è alla fame.

Nel paese non è mai esistita la mezzadria, sono sempre stati tutti piccoli proprietari, tutte persone libere alle quali le cose potevano anche andare male. Quando morì mio padre, che era l’unica persona che lavorava a casa, passammo da uno stato di benessere a una condizione di miseria, così dovemmo vendere a prezzi bassissimi tutte le bestie. Passammo in un attimo alla povertà, e questo succede continuamente: si chiama disgrazia. Che è il contrario della grazia. Ma viene alleviata proprio dalla dimensione del paese, infatti nessuno è mai morto di fame perchè c’era sì povertà, ma non miseria.

E Linda ed Ezio non vivevano in un paese…

Infatti in città la loro era una condizione assolutamente miserevole. Non avevano niente e nessuno a cui fare riferimento, vivevano in una stanza, non avevano un’aia, una legnaia, un orto, un pollaio. La grande passione di Ezio era la letteratura, fu la sua salvezza.

Un po’ lo è stato anche per te.

A sei anni fui mandato in collegio: mio fratello era già lì, mio padre era morto, mia madre doveva lavorare, mio zio era malato, mia nonna era vecchia, così si decise che dovevo andare a scuola, ma non in paese, bensì in città e in collegio, era l’unica possibilità per dei bimbi di montagna. Io non volevo ma feci un patto con mia nonna, che mi disse che era indispensabile andare. Passai da una vita libera ed eroica agli anni miserevoli del collegio, ma furono belli perché andai lì per studiare. In terza media avevo letto tutta la biblioteca a disposizione lì: erano solo vite di martiri e santi ma non era un problema, ero andato per fare quello. Anche io fui salvato dallo studio e dalla letteratura, altrimenti sarei diventato un povero disgraziato. La letteratura ha salvato milioni di essere umani da quando esiste. Le cose vanno così.

Per chiudere con un sorriso, in questa edizione di Casa d’altri non c’è Silvio D’Arzo in copertina ma l’autore della prefazione…

In copertina sarebbe stata perfetta la foto di Gianni, il pronipote di Ezio Comparoni, è uguale!

Quando è tornato dal militare era identico alla foto classica di Comparoni. Ma non mi sono arrabbiato per la foto sulla fascetta rossa perché stavolta con me c’è Scampato: la foto è bellissima e lui è stato una delle fortune della mia vita. Silvio D’Arzo non ha mai avuto un cane, e in questo paese avevamo una quantità di animali incredibile. Mille anni fa abbiamo avuto una regina che diede la possibilità a tutte le famiglie di portare d’inverno gli animali in Toscana, altrimenti non sarebbero mai esistiti i borghi di crinale, che hanno campato per mille anni dignitosamente grazie a Matilde, avendo avuto il castagno e la transumanza, indispensabili per il benessere.

Secondo te perché Eugenio Montale definì Casa d’altri il racconto perfetto?

Perchè Montale, che non sapeva nulla di tutti questi pensieri, l’ha guardato da un punto di vista prettamente letterario. Era una costruzione perfetta, l’unica cosa che mancava era il paese. Ma è anche l’unica cosa che mancava a Silvio D’Arzo.

Credit foto: Rosaria Aragiusto